������ɫ�Ļ�Ʒ�ơ������ذ��l(f��)չܛ����

�й��ذ��hί��ӛ�����|�t

�����h��ʮ�ߌ�����ȫ�����:��Ҫ�����l(f��)չ�������Ļ��I(y��)���������������Ļ���(qu��n)��,�ӿ�l(f��)չ�Ļ��a(ch��n)�I(y��),�Ƅ��Ļ��a(ch��n)�I(y��)�ɞ����(j��ng)��֧���Ԯa(ch��n)�I(y��)������ذ��h�W(xu��)��(x��)؞������ȫ������,����Ҫ��ץ����ȫ�挍ʩ��һ݆�������_�l(f��)���P(gu��n)�С���ˮ��(j��ng)���^(q��)�Ěvʷ�C��,ȫ�挍ʩ��11132���l(f��)չ��(zh��n)��,�Գ��Ļ���(chu��ng)��,�ӿ��Ļ��l(f��)չ,һ��ץ�������Ļ��I(y��),һ��ץ��(j��ng)�I���Ļ��a(ch��n)�I(y��),ȫ�潨�O(sh��)��ɫ�Ļ���h��������_���Ļ��w�ƻ������,�Ļ��C�Ƴ�M����,�Ļ��I(y��)ȫ�深�s,�Ļ��a(ch��n)�I(y��)����Ҏ(gu��)ģ,��ˇ��Ʒ����ӿ�F(xi��n),�Ļ��O(sh��)ʩ��������,�Ļ��˲ŽY(ji��)��(g��u)��(y��u)��,�Ļ��Ј��_������,�Ļ������S�����,ʹ�Ļ��I(y��)���Ļ��a(ch��n)�I(y��)���w�~��һ���µ��_�A���

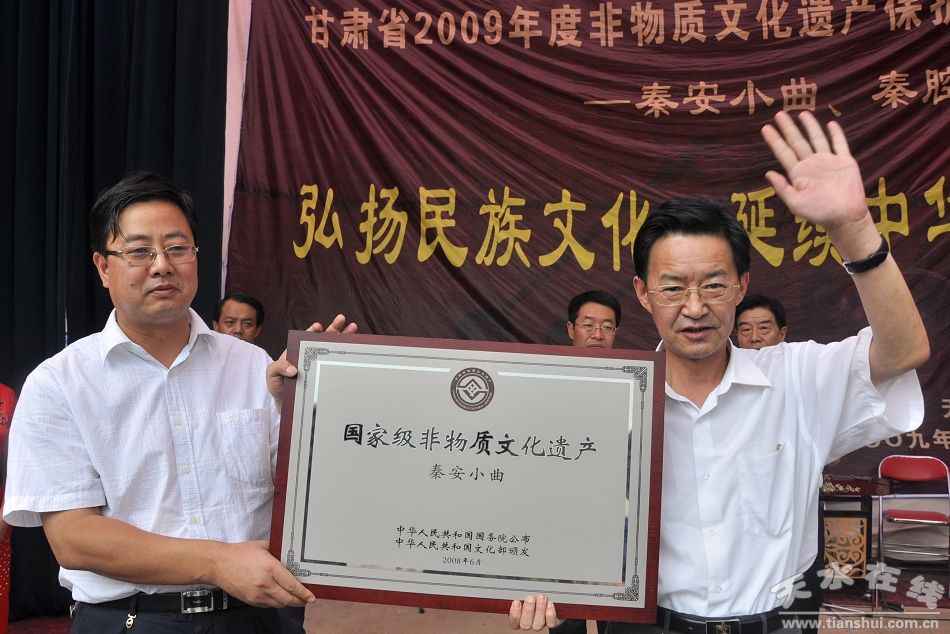

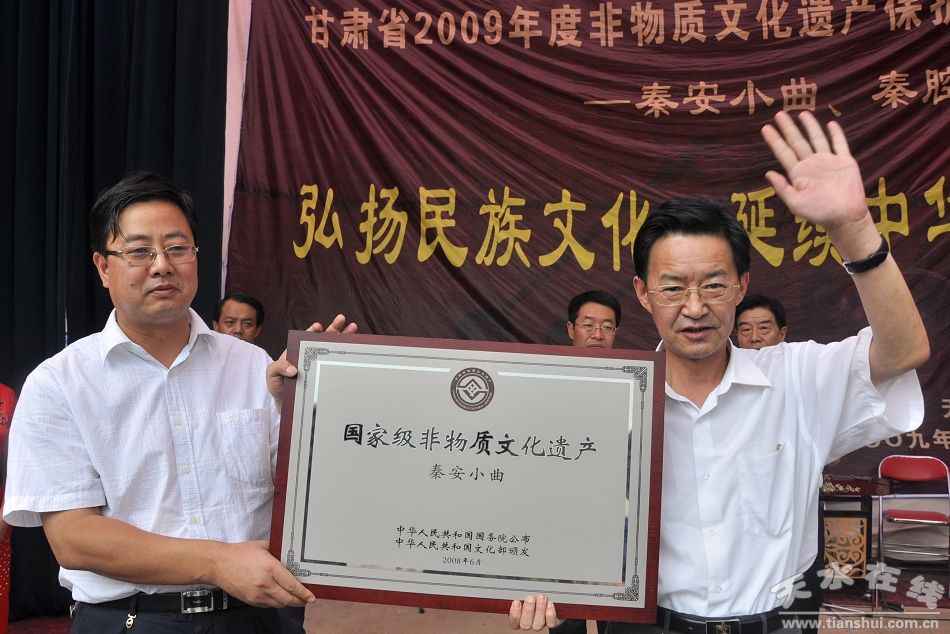

�����ذ������ʼ�����Ů�z����,����(n��i)�д�؞��Ļ����Ů�z�Ļ��������Ļ��ȵ����Ļ�,�vʷ�ƾá������C����������Ļ����N���,�Ļ������YԴ�S��,Ŀǰȫ�h�Ѱl(f��)�F(xi��n)��������R�ҸG���R�ҵȹ��Ļ��zַ80̎,�Ž���89̎,�����������15000���,�пh���������ﱣ�o��λ72̎,����ȫ�����c���ﱣ�o��λ�д�؞��zַ����d���º��ďR3̎,����3�¿h�ό��]���(zh��n)���I��ַ��16̎�����c������������h�����ﱣ�o��λ���ذ�С����Ů�z���뱻�О���Ҽ������|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���o���,���ӹ��������������ˇ���������Ƽ�ˇ�M����ʡ�����o���,�ȹ��衢���L�����������������12��M���м����o��������������11���ذ��h���ذ������l(xi��ng)�քe�������Ļ��������顰�Ї����g�Ļ�ˇ�g(sh��)֮�l(xi��ng)������

����������ɫ�Ļ�Ʒ��,�����l(f��)չܛ����,�҂��Ļ���˼·��:

����؞���䌍�h��ʮ�ߌ�����ȫ������͇���(w��)Ժ�k���d���P(gu��n)���Mһ��֧�ָ��C��(j��ng)������l(f��)չ��������Ҋ��������P(gu��n)�С���ˮ��(j��ng)���^(q��)�l(f��)չҎ(gu��)�����������O(sh��)�Ļ���ʡ�Č�ʩ��Ҋ��,�J�挍ʩʡ�Ѕ^(q��)��l(f��)չ��(zh��n)�Ժ��ذ��h��11132���l(f��)չ��(zh��n)��,���ս��O(sh��)��ɫ�Ļ���h��Ŀ��(bi��o)�΄�(w��),�Գ��Ļ����s�ٰl(f��)չ�Ļ���˼·,����ھ��Է�������Ů�z���������؞��������Ļ�������ĵ���vʷ�Ļ�,��P���^�Ѓ�(y��u)�����g�����Ļ�,���O(sh��)һ���Ļ����A(ch��)�O(sh��)ʩ����,�_�l(f��)һ����Ʒ����·��,����һ���Ļ��a(ch��n)�I(y��)�Ŀ,����һ���Ļ��˲����,�l(f��)չ�Ļ��a(ch��n)�I(y��),�_���Ļ��Ј�,����(d��o)�Ļ����M,�ӏ���������,���M�Ļ��c��(j��ng)����ͬ���s,�Ƅ�ȫ�h�Ļ��I(y��)���Ļ��a(ch��n)�I(y��)�����f(xi��)�{(di��o)�l(f��)չ����

����������ɫ�Ļ�Ʒ��,�����l(f��)չܛ����,�҂�����Ҫ��ʩ��:

�����Ӵ��Ļ����A(ch��)�O(sh��)ʩ���O(sh��)���ͻ�����c,�������c,ͨ�^�e�O��ȡ�Ļ��Ŀ���������Y,ȫ�潨���ذ�Ӱ��Ժ���ذ�С������(x��)�������l(xi��ng)�(zh��n)�Ļ�վ�ʹ��Ļ�������ذ�����Ժ������^(q��)�Ļ�������������������Ļ��@�^(q��)����Ů�z�Ļ��@�^(q��)����ďR�Ļ��@�����P(gu��n)����һ�l������Ӱҕ�������������؞����^(q��)�ʹ�؞�ʷǰ�����^�zַ�����V���ҕ���ͨ���r(n��ng)���Ӱ��ӳ��2131�����̽��O(sh��)�Ⱦ������^���úͻ��A(ch��)Ч��(y��ng)�Ĺ����Ļ����A(ch��)�O(sh��)ʩ,�阋(g��u)���h�����l(xi��ng)��������������Ļ��W(w��ng)�j(lu��)�����ƹ����Ļ�����(w��)�wϵ�춨���A(ch��)���

����������Ļ�����(w��)ƽ�_���^�m(x��)�ӏ����l(xi��ng)�Ļ����O(sh��),�V���_չȺ���Ļ����,���й�����,���ĽM���Ͳ߄������P(gu��n)����һ�l�����g�����Ļ������c���Ļ���(ji��)���������

����������ȫ�����Ļ�����(w��)�W(w��ng)�j(lu��),�ӏ��Ļ����ƽ��O(sh��),���s�Ļ��Ј�,�Գ��ԳDž^(q��)���Ļ��V�����l(xi��ng)�(zh��n)�Ļ�վ��������Ļ��ҡ��r(n��ng)�ҕ��ݞ�ƽ�_,�Կh�Ļ��^�ͳ��l(xi��ng)��I(y��)����ˇ�F�w�Լ���ˇ�Ǹɞ�����,���l(xi��ng)�(zh��n)��^(q��)�Ļ������ИI(y��)�Ļ������I(y��)�Ļ���У�@�Ļ�����C�P(gu��n)�Ļ���܊�I���I�Ļ����������Ļ��������Ļ���������ڽ��Ļ�����(ji��)�c�Ļ�������B(t��i)�Ļ��Լ������Ļ����(n��i)��,��(j��ng)���ԵؽM���_չ���Ⱥ���Ļ����,�����M������Ⱥ�����ӴΡ����ӻ��ľ����Ļ���������

�����_�l(f��)��ɫ���ξ�Ʒ·�������ְl(f��)�]�ذ��Ļ������YԴ��(y��u)��,�e�O��ȡ�Ŀ�Y��,Ҏ(gu��)�����O(sh��)��؞��Ļ��@��Ů�z�Ļ��@������������Ļ��@���������Ļ��@������������Ļ��@,�Ƅ��ҿh�Ļ��a(ch��n)�I(y��)�c���ΘI(y��)���ںϰl(f��)չ����������c�����؞�����Ů�z�m--������ͤ�ő�(zh��n)����������Pɽ���^(q��)��������������S��������������]��С���(zh��n)�Ļ�����Ʒ��,�c��ˮ���Ƴ��Č�������������Ȼ�L(f��ng)�����ʯ��ˇ�g(sh��)�����w���e����ɫ���ξ�·����,�γɅ^(q��)�����δ�h(hu��n)��������������tɫ���ξ��c,��ɏ���(zh��n)������������l(xi��ng)�캣�|�v���{��ȫʡ�tɫ���Ό��Ҏ(gu��)�����_�l(f��)��ɫ���ήa(ch��n)Ʒ,��������2-5�������ήa(ch��n)Ʒ���c���a(ch��n)��I(y��),���γ��аl(f��)������o�����a(ch��n)��������ӹ���������N��һ�l���a(ch��n)�I(y��)�wϵ���Ą�����(d��o)�r(n��ng)�������r(n��ng)�Ҙ����l(xi��ng)�����ΘI(y��)�B(t��i),�����l(f��)չ�����ҿh��ɫ���l(xi��ng)�����e����ģʽ�������

������ȫ�Ļ���Ϣ�YԴ�����W(w��ng)�j(lu��)��������^�m(x��)�ӏ��Ļ���Ϣ�YԴ�������̽��O(sh��),���F(xi��n)ȫ�h��Ϣ�W(w��ng)�j(lu��)�ͷ���(w��)�W(w��ng)�cȫ���w������ذ����W(w��ng)���h�����T���W(w��ng)�����A�W(w��ng)������ˮ�ھ��ذ��l�������c�W(w��ng)վ��������,�ƄӾW(w��ng)�j(lu��)��I(y��)Ʒ�ƻ��������Ҏ(gu��)���������B�i���l(f��)չ������V���ҕ���������M�Д�(sh��)�ֻ�����W(w��ng)�j(lu��)������,���ý�w�YԴ�Ĺ���������얹̳ɹ�,ץ�o��ʩ��һ݆���V���ҕ���ͨ������,���γɰ�ȫ��ͨ������w�V�������g(sh��)���M���O(ji��n)����Ч�ĬF(xi��n)����ý�wϵ�������F(xi��n)�ԈD���^�����l(xi��ng)�(zh��n)����^(q��)�Ļ�վ�������Ļ������У�@�W(w��ng)���ИI(y��)�W(w��ng)��������о��ҕ�W(w��ng)���������(li��n)�W(w��ng)��������֙C�ҕ�����Ƅ��ҕ�Ȟ����еı鼰���l(xi��ng)���Ļ���Ϣ�YԴ����(w��)�W(w��ng)�ݼ��V��Ⱥ������

�����_�l(f��)���o�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)��������ƶ��ذ��h�����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n)���oҎ(gu��)��,�_�����Ҽ���ʡ��������������h�����o���c,������(sh��)��(j��)��,�γ��wϵ,�J�����Ó����������������������������ȹ���,�����Ƴ�һ�����g�赸����������g��������������^�ČW(xu��)�����������������ˇ�������Ů�z�Ļ��о����Ļ������������ͬ�r����(j��)���ҷ��ﱣ�o���̵������������Ҫ���Ͷ��,�Mһ���l(f��)�������ӹ���������������b���ӹ�����ˇ��������ذ�С��������D����ȷ����|(zh��)�Ļ��z�a(ch��n),���γ���ɫ�������L(f��ng)���r�����ذ����g�����Ļ�Ʒ�����

�������Ӵ��_չ�Ļ���������Է���(Ů�z)�Ļ������؞��Ļ���������ͤ�Ļ��������Ļ���Ʒ��,���ذ��S��Ěvʷ�Ļ��YԴ���}��,��Ոʡ��֪��������,�M���h���F��(chu��ng)��һ�������ҿh��(y��u)��vʷ�Ļ�,ˇ�g(sh��)ˮƽ�^�ߵđ��������Ӱҕ����СƷ����赸�Ȅ�Ŀ�����пh��(li��n),�M���h�Ļ��^�������f(xi��)��,��(chu��ng)��һ���Է�ӳ�ҿh��ɫ�Ļ������}�ĕ��������zӰ������������(f��)��Ʒ�����g��ˇƷ,�e�O��ʡ��(n��i)���ƽ�,�����ݳ��ͽ����Ј����ͬ�r,�e�O(li��n)ϵ�����ˇ�F�w��֪���Ļ�ˇ�ˁ��ذ��M���Ļ�����,���Mȫ�h���I(l��ng)��ͬ��߅�^(q��)�ĺ���������������ںϡ��l(f��)չ���

���������l(f��)չ�Ļ��a(ch��n)�I(y��)���ذ��h�Ļ��a(ch��n)�I(y��)���^�����l(f��)չ�B(t��i)���^��,Ŀǰ��̩�_ӡ��(w��)���Ļ���I(y��)��21��,�Ļ���(j��ng)�I���w��41��,�ĘI(y��)�ˆT883��,��I�I(y��)�~�_860�fԪ,���U����250�fԪ�����ʮ���塱���g,�҂�Ҫ�Գ֡������{(di��o)������Y(ji��)��(g��u)���������־�������ͻ��Ч�桱��ԭ�t,�^�m(x��)�Ą���ּ��w���������������̅��c�_���ҿh�Ļ��Ј�,����ͨ�^�������Y�͠�ȡ�Ŀ,�M���ذ��h����������Q(m��o)������ذ��h�Ļ�Ӱҕ��������˾���Ļ���I(y��),���γɼ��Ļ��V�桢��ˇƷ�������N�������ˇ�ݳ����н�����W(w��ng)�j(lu��)������Ӗ(x��n)���Ļ���(chu��ng)��Ȟ�һ�w�Ķ�Ԫ���Ļ��a(ch��n)�I(y��)机����������D�����W(w��ng)�j(lu��)��������b�ѡ�ӡˢ�I(y��)�������Ļ��a(ch��n)�I(y��)�wϵ,���������ҿh�Ļ�ܛ�������

�����ƌW(xu��)�����Ļ��l(f��)չҎ(gu��)�����l(f��)չҎ(gu��)�������M�ҿh�Ļ��l(f��)չ�ķ����(bi��o),�Ǽӿ���ɫ�Ļ���h���O(sh��)��·���D,������ĸ(chu��ng)�µ��΄�(w��)��,���ش��Ļ��O(sh��)ʩ���O(sh��)���Ŀ������Ҫ�y(t��ng)�I���ȫ������c��������B�m(x��)���A�Ρ��A(y��)�ںͬF(xi��n)����������,����h��,�����о�,�������,ע���|(zh��)��,�_�����Ƴ����ƌW(xu��)������������������������ҿh���H���Ļ��l(f��)չ��ʮ���塱Ҏ(gu��)�����

������(chu��ng)���Ļ��l(f��)չ�w�ƙC�ơ�؞���䌍����ȫ�������ʡ���������P(gu��n)����,��������������Ͷ���c���Ͷ����Y(ji��)�������Ŀ����(d��o)���Ј��\����Y(ji��)�ϵĶ��������������Ԫ�����Ļ�Ͷ�Y���Y�C�������(y��u)���l(f��)չ�h(hu��n)��,�Ą�֧�ַǹ��Y���Զ�N��ʽ�M���ҿh�Ļ��I(l��ng)��,֧�ְl(f��)չ�Ļ��н�M��,����(d��o)�Ļ��н�l(f��)չ�ɞ骚�����Ј�������w���B���Ļ����a(ch��n)���Ļ�����(w��)�����Ļ����M�����g�h(hu��n)��(ji��),����{(di��o)��ȫ������c�Ļ����O(sh��)�ķe�O��,���ҿh�Ļ��l(f��)չע�����C�c���������������

�����ӏ��Ļ��˲���齨�O(sh��)�������ذ��h�������ЌW(xu��)ˇ�g(sh��)������(y��u)��,����ȫ�hˇ�g(sh��)�����YԴ,��(chu��ng)�k�����ذ��hˇ�g(sh��)��������,�M���ذ��h����F,ݗ�䎧�ӿh��(n��i)���kˇ�g(sh��)�F�w��l(f��)չ���������ذ��h�����YԴ��(y��u)��,ͨ�^���B(y��ng)�h��(n��i)���gˇ�˺����Mˇ�g(sh��)�W(xu��)��������,�������B(y��ng)���һ֧�ČW(xu��)�������������������������������zӰ����������g(sh��)�ȷ�����Ļ��˲����,����Mȫ�h�Ļ���l(f��)չ�s�ṩ�˲ű�������

��ӡ���

��ӡ���